人物专访

冯骥才:这个时代文化的使命首先是抢救

“历史文化是一次性的,如果失去,不可能重新恢复,没有就没有了。我们现在留下多少,后人拥有多少。”

“这是五千年文明的历史中一次空前的遭遇,一次由农耕文明向工业文明转型期间无法避免的文化遭遇。”冯骥才这样概括他这些年致力奋斗的文化境遇与个人的命运。因此,他的心态平和从容:“从宿命的角度看,我的‘悲剧’命中注定。”

冯骥才说自己经历了两次转型:从绘画转到文学,又从文学到文化遗产保护。

转向文学之前,冯骥才画了十五年画。在1970年代末开始的新时期文学大潮中,他放下画笔,记录一代人匪夷所思的命运。进入1990年代,他心中忽然没有了方向盘,放下文学,投身民间文化遗产保护的“漩涡”。

“如果我还在书斋里写作,不会知道可怕的文化现实正在全国发生。”冯骥才说。

从1983年起,冯骥才就是“文革”后作家里的第一批全国政协委员。当时全国政协委员中的年轻作家只有冯骥才、张贤亮和何士光,老作家有萧乾、周而复、姚雪垠、冯牧和陈荒煤等,还有李可染、吴作人等艺术家。冯骥才做了七届三十五年全国政协委员,其中三届任常委。

2001年起,冯骥才担任中国民间文艺家协会主席,这并不是“闲职”。同年,他就启动并主持“中国民间文化遗产抢救工程”。

2008年,温家宝总理授予他国务院参事聘书。作为政协委员和国务院参事所提的建议,跟作为个体的知识分子提的建议并不一样。

“个体知识分子可以走到街头去保护老城,可以在路上宣讲,可以把重要的东西拍摄记录,甚至向政府建议某座房子别拆。”冯骥才说,“政协委员和国务院参事不一样,这个工作要求你站在国家的角度和立场上,提出你的批评、意见,同时提出可操作的建议。”

二十年来,冯骥才主持完成了《中国木版年画集成》《中国唐卡文化档案》《中国传统村落名录》,以及第一期8.7亿字的《中国口头文学遗产数据库》等民间文化抢救和保护工程。他还倡议设立国家文化遗产日、汶川大地震遗址博物馆以及增加传统文化节日假期等。

从一个个体的作家转变为“社会化”的知识分子,从一个当年因未能保护天津老街而当众失声痛哭的“失败者”,冯骥才成为了今天常常为国家建言并成功使之实现的行动者。

以下为冯骥才口述。

“你们的书桌 应该搬到 田野上去”

最近二十多年我做文化遗产保护,一开始完全出于情怀。那时候大家乐呵呵地都要搬入新居,所以旧居拆掉了,人们很高兴。马路墙上写“拆”字,人们是没有感觉的。人们觉得这房子是过时的,是历史的弃物,没有想到精神性的东西,没有想到城市的性格、文脉、应有的历史记忆是城市重要的财富。现在旅游业高速发展,人们发现旅游对象没有了,都被拆了,所以不能不造假。

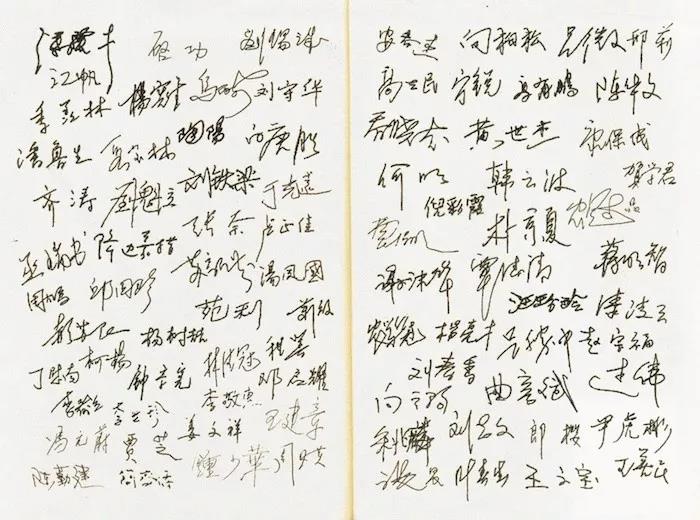

2000年,我们民协和北师大召开了一次以发展民俗学为主题的会议,请了季羡林、启功、于光远这几位老先生。我们在会上预备好一个“文化宣言”,我说你们现在讨论民俗学、民间文化很重要,但你们知不知道你们研究的对象已经濒危了、要死了。你们的书桌应该搬到田野上去,这个时代文化的使命首先是抢救。于光远、季羡林等好几位老先生都支持我们,在“文化宣言”上签名。我就把这件事写提案在政协会上提出来。

专家们共同发出紧急抢救民间文化的“文化宣言”,影响巨大,它反映了一代中国知识分子的文化良心

没过两个月,中宣部部长丁关根约我去谈了两个小时,当时副部长刘云山、刘鹏,还有新华社社长李从军都在。丁关根说这件事必须要做,太重要了。他说你上文化部去一趟,孙家正部长让所有司长听我讲了一次。我讲我们文化面临的问题,必须要抢救。后来国家建立非遗的工程,请我去做专家委员会主任,开始评非遗名录,把这件事情做起来了。

非遗怎么抓住?你必须要抓住一个具体的把手。我们就提出注意传承人的保护,所以在每一个非遗项目里评定一个传承人。国家、省、市、县四级的几十万件非遗名录,现在基本都确定了。

到2011年,中华大地到底有多少文化遗产,我们基本清楚了。接下来开始保护,就得有方法。我们定传统节日,一开始四个:清明、端午、中秋、春节。后来又增加三个:元宵、七夕、重阳。一般的节日像端午、中秋过去没有假,人们就没时间过节。所以我们提出,必须在传统节日放假。国务院很快就接受了。

春节我们过去三十不放假,从孙中山的时候就不放假。三十是合家团聚的日子,全家吃饺子,节日高潮就是三十晚上。春节必须要让老百姓过充分,有节日及其文化的满足感,才能把传统召唤回来,所以三十必须放假。我在“两会”时写了提案,过一个多月就接到国家发改委的电话,说提案通过了,国务院已经同意三十放假。

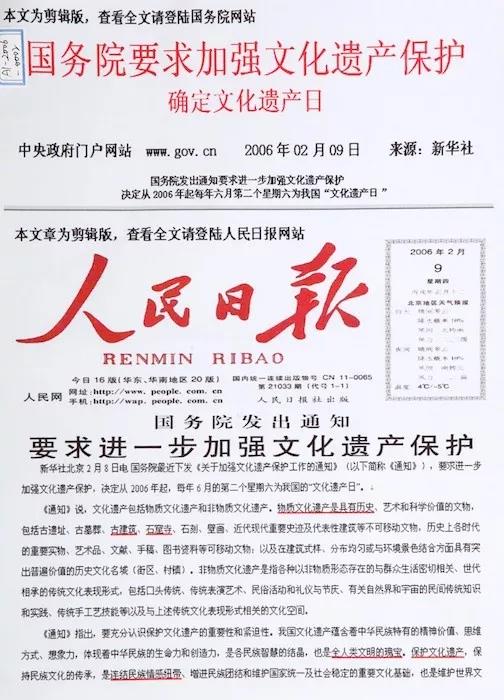

还有建立国家文化遗产日(注:现名文化和自然遗产日),也是我提出来的。因为我在法国考察,知道欧洲做完文化普查之后,定了每年9月有一天全民要敬畏自己的遗产。所以我在“两会”时先向李岚清呼吁这件事。后来国务院接受了我的提案,定下来从2006年开始每年6月第二个周六过国家文化遗产日。

国务院发出通知要求进一步加强文化遗产保护,决定从2006年起,每年6月的第二个星期六为我国的文化遗产日

“我们现在 留下多少, 后人拥有多少”

2001年,我们开始对山西的古村落后沟村做调查。中间有几次我们想启动古村落保护,但有困难,因为村落是一级政府,跟遗产不一样,国家必须下决心。

正好在2011年中央文史研究馆纪念成立六十年,温总理主持,我做了《为紧急保护古村落再进一言》的发言,发言很激烈。我当时还跟温总理讲了几句话,说温总理在汶川地震的时候,也关心禹里乡。禹里是大禹的故乡,当时沉在堰塞湖底下。我说何止大禹的故乡,五千多年农耕文明的历史上有价值的村落太多了。2000年村落是360万个,到2010年还剩下270万个,十年消失了90万个。最大的问题是所有村落都没有村史,哪些村落消失了都不知道,我们怎么面对后人。

我讲完话,温总理马上就说,我们不能让后代人不知道什么是古村落,什么是我们的家园。中新社当时发了一篇“温总理和冯骥才对话古村落保护”的报道。

没过半个月,我忽然接到通知,住建部的一些领导到天津看我。我知道这是国务院有布置了,后来由住建部、文化部、国家文物局和财政部联合对传统村落保护立项。我建议首先建立传统村落名录,国家就接受了我的意见。现在传统村落名录已经包括6800个了。

后来到换届的时候,李克强总理邀请我们在中南海给第一次政府工作报告提意见。我是文艺界的,袁隆平是科技界的,林丹是体育界的。总理、副总理、国务委员都在,我就把古村落的问题提出来了。我说村落现在已经开始做了,关键是没有经费,希望国家支持。会后李克强总理批了很大一笔钱,支持传统村落的保护。

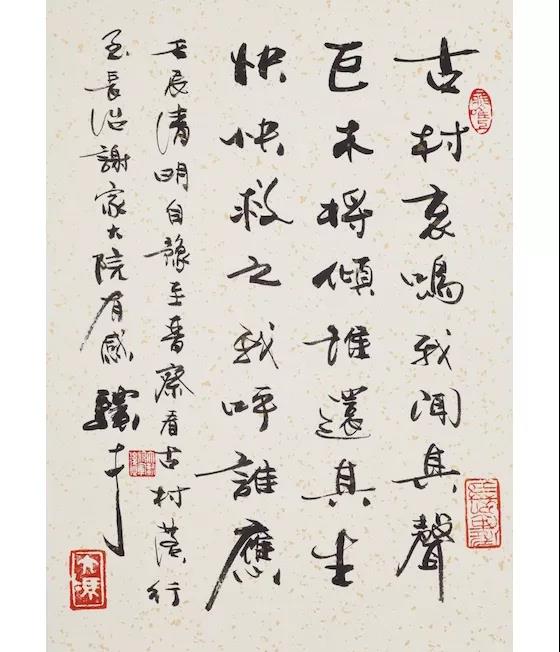

在山西平顺谢家大院写下的“呼声”

可是新的问题又出来了,村落里没人。当非遗进入市场,成了商品,新的问题也出来了。历史文化是一次性的,如果失去,不可能重新恢复,没有就没有了。我们现在留下多少,后人拥有多少。比如澳门的文化遗产就是那一面大墙,变成最珍贵的历史见证。跟我们童年的照片一样,有几张就是几张,多一张也不可能了。

我在国务院参事室工作十多年,一直讲国家文化战略结构的问题。我认为国家的文化方略应该是金字塔式的结构。一个国家文化应该有金字塔尖,比如说,如果没有“黄金时代”那些重要的作家、艺术家,俄罗斯的文化就是高原,不会有高峰。如果我们现代文学没有“鲁郭茅巴老曹”,那么文学的面目就会变得平庸。金字塔的塔尖要有一批杰出的文艺家和经典作品,必须用金字塔的塔尖来彰显我们当代让人仰视的高度;我们不能把它平面地放在市场里,变成一大片消费品。

国家的文化遗产要想进入人类文化遗产名录,应该规划哪些东西是代表民族文化最重要的部分,濒危的必须成为国家保护的对象。那些重要的、有突出贡献的文化人物,国家应该重点支持,让社会尊重。金字塔的中间,中层的文化应该怎么做,金字塔底部的市场文化,即时尚、流行的大众文化怎么做,我都给出了详细的建议。